Le soleil qui brille, le ciel qui est bleu et le lac qui est calme, voici l’ambiance qui régnait ce jour là. Il était 10 heures, les visiteurs flânaient déjà au Livre sur les quais, et moi j’avais rendez-vous avec Grégoire Delacourt. J’étais excitée par cette rencontre et en même temps très tendue, il était le premier auteur que j’interviewais en face à face.

Le soleil qui brille, le ciel qui est bleu et le lac qui est calme, voici l’ambiance qui régnait ce jour là. Il était 10 heures, les visiteurs flânaient déjà au Livre sur les quais, et moi j’avais rendez-vous avec Grégoire Delacourt. J’étais excitée par cette rencontre et en même temps très tendue, il était le premier auteur que j’interviewais en face à face.

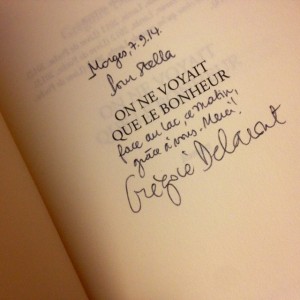

C’est un Grégoire joyeux et souriant qui est arrivé. On s’est trouvé un coin au calme, avec vue sur le lac pour lui, et l’interview pouvait commencer !

J’ai adoré cette rencontre et j’en garde un merveilleux souvenir. J’ai rencontré un auteur joyeux, drôle, spontané, profond, à l’image du grand auteur qu’il est pour moi, c’est un grand homme.

Retrouvez ici ma chronique sur son roman « On ne voyait que le bonheur ».

Bouquiner : Je pense qu’il n’est plus nécessaire de vous présenter …

Bouquiner : Je pense qu’il n’est plus nécessaire de vous présenter …

Grégoire : Oh c’est pas vrai, il y a encore des milliers de gens qui ne me connaissent pas, des millions, des milliards !

B : Quels seraient les trois mots (ou plus) pour vous définir ?

G : Je reprendrais bien la définition de Jean-Louis Fournier qui dit de moi : « Grégoire il est gai dehors et triste dedans ».

B : J’ai vu que vous êtes publicitaire, comment en êtes-vous arrivé à l’écriture de romans ?

G : J’écris depuis 32 ans pour la pub, je suis copywriter (dans la pub) et j’ai été directeur de création, j’ai donc monté tous les échelons. J’adore les mots, c’est mon gagne-pain, c’est ma pâte à modeler, ma farine, j’aime ça. À l’aube de la cinquantaine je me suis dit, comme tous les types de cinquante balais (vous verrez quand vous y serez), qu’est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait dans ma vie, du golf, du bateau… ? S’il y a une chose qui est faite pour soi, il faut la trouver. Pour moi, c’était l’envie d’écrire. Je me suis alors dit que j’allais relever le défi d’un roman, même si me semblait insurmontable. Je m’y suis donc mis et ça a donné « L’écrivain de la famille ».

B : Comment écrivez-vous, à la maison ou en déplacement ?

G : J’ai un métier qui me prend beaucoup de temps, j’en ai donc très peu pour écrire. Je prépare énormément dans ma tête, je ne prends pas de note, ou très peu, je trouve le sujet, je construis l’histoire, la trajectoire, les personnages, tout ça me prend à peu près une année. L’année suivante, pendant l’été, j’ai trois ou quatre semaines de vacances, où j’écris l’histoire, qui est assez mûre dans ma tête, tous les jours de 8h30 du matin à 1h de l’après-midi. Je vais vite, pour avoir le squelette du livre et savoir si je tiens une histoire, parce que je ne sais pas si j’en ai une tant que ce n’est pas écrit. Ensuite j’ai du temps pour un véritable travail d’écriture qui peut être fait au fil du temps, pendant plusieurs mois. Un livre, c’est deux ans de travail environ.

B : Comment mixez-vous, justement, entre votre job et votre travail d’écrivain ?

G : C’est très cloisonné. C’est comme quand vous lisez un livre, allez au cinéma, avez un copain, une copine, des parents, on cloisonne. Le cerveau est quand même assez bien fait. Moi j’ai un tiroir avec les livres, un tiroir avec la pub, un tiroir avec mes enfants, et j’ouvre les tiroirs. Je suis assez organisé dans ma tête pour ça. Quand je suis « branché » sur un livre, le tiroir se remplit, même la nuit !

B : C’est la petite voix, on est frappé par des idées tout le temps…

G : Oui c’est pareil pour la pub, quand je prends mon bain ou que je fais les courses, je me dis tiens c’est ça qu’il faut que je fasse comme campagne ! En période créative, je suis comme une éponge, tout d’un coup, l’idée est là. Et elle répond à un besoin bien spécifique. La pub et l’écriture sont des univers et des choses très différents. Lorsque j’écrivais « La liste de mes envies » ou que je travaillais sur une campagne pour des produits cosmétiques, j’étais à l’affût de tous les comportements de femmes, tous les gestes, mais je ne notais pas les mêmes selon que je les destinais à la pub ou au livre. J’adore observer. Le réel est tellement plein d’imagination.

B : Dans votre dernier roman, vous parlez de la famille, d’abandon et de lâcheté, comment est venue cette inspiration ?

G : Je ne voulais pas écrire tout de suite après « La première chose qu’on regarde », mais contrairement aux trois premiers qui étaient prévus, celui-ci s’est imposé à moi. Il a commencé le jour où l’on m’a annoncé que mon père allait mourir, le médecin m’a dit que ça allait être long, qu’on ne savait pas trop, mais que ça ne serait pas très joli, et je ne sais pas pourquoi, je me suis posé plein de questions. Qu’est ce qu’on perd ? Quelle était ma relation avec mon père ? Qu’est-ce que je vais perdre au fond ? Ca vaut quoi ce que je perds, c’est beaucoup, c’est pas beaucoup ? Il y a de quoi être triste, très triste, très très triste ?

J’ai alors commencé à inventer ce personnage d’Antoine qui est assureur et estime la vie. C’est une métaphore ; ce type qui, alors qu’il va perdre quelqu’un d’important (son père), va faire le bilan de sa vie, le bilan chiffré, le bilan émotionnel et il va arriver à un résultat terrifiant. J’ai écrit ce livre pendant un an et demi, et pour le coup au fur et à mesure sans savoir avec certitude où j’allais, et le jour où j’ai fini le livre, vraiment le même jour, mon père est mort. Il y a des livres comme ça, on ne sait pas pourquoi c’est incroyable, c’est triste et beau en même temps. Cette histoire il ne l’a pas lue, mais il savait que j’écrivais un livre important pour moi, pour nous tous. Il m’a dit « T’as fini? » et j’ai répondu oui, et il s’en est allé. Mes enfants m’ont dit avec tendresse que j’aurais du faire un livre de 10’000 pages comme ça il aurait vécu plus longtemps.

Ce livre est donc venu comme ça, il a poussé et c’est très troublant. Je l’ai laissé pousser, grandir tout seul, car les trois précédents m’avaient mis en confiance. J’ai des lecteurs qui apprécient mon travail, je pressentais donc que je pouvais leur faire le cadeau de plus d’intimité, de plus d’impudeur et c’est beau. Là, le livre est bien accueilli, c’est génial ; c’est un livre important, je pense.

B : Pourquoi avoir choisi ce titre : « On ne voyait que le bonheur » ?

G : Le titre est venu quand je l’ai écrit à la fin d’un chapitre. Il raconte que le personnage se souvient de photos. Il y avait son père et la femme de celui-ci, mais on ne voyait pas que sa mère n’était pas là, parce qu’on ne voit jamais les absents sur les photos, vous avez remarqué ? On ne dit pas « c’est marrant, Lulu devait être là, mais elle n’est pas là », on ne voit pas qu’elle s’est fâchée avec lui, on ne veut pas voir. Par exemple, il dit « on ne voyait pas que Nathalie (c’est la femme du personnage) a avorté », on la voit souriante, on voit le poisson qu’ils ont mangé, ils font une photo quand ils sont à table, mais on ne voit pas que le poisson n’était pas cuit, que les gens ont menti en disant qu’il était très bon, il dit « on ne voyait que le bonheur ».

On a envie de laisser une image de soi très heureuse, les gens vont jusqu’à couper leur tête sur certaines photos, jusqu’à les enlever dans les albums. On rêverait qu’on parle de nous dans 20, 30 ou 40 ans en disant « quand on le voyait, on ne voyait que le bonheur », on aimerait laisser ça et j’aime bien le titre parce qu’en plus, il est une menace. C’est un titre étrange. On sent qu’il y a un truc, une bombe, même la photo de la couverture, toute cette famille parfaite, on sent que ça va péter, j’aime bien cette tension-là.

B : Qu’avez-vous ressenti quand vous avez mis le point final à ce roman ?

G : Orphelin et épuisé. Vidé, mais heureux. J’adore écrire et même si le livre est douloureux, je n’ai eu aucune douleur à l’écrire. L’écriture est pour moi très jubilatoire, j’ai été apaisé mais aussi eu un tourbillon de colère. Pourtant c’est un livre très très lumineux par rapport à mes précédents, j’avais envie de cette lumière-là, mais pour voir cette lumière il fallait aller dans le noir profond, le plus noir, je suis descendu au fond du tunnel dans ce livre pour aller vers la lumière. J’étais très content de finir ce livre, je savais que j’avais un texte – qui marcherait ou pas, la question je ne me la pose pas -, mais je savais que ce texte était fort, plus fort qu’avant. La preuve, les gens en parlent comme d’une « grande claque dans la gueule », ça j’aime bien !

B : Dans l’écrivain de la famille et dans le dernier, vous parlez de la famille, des déchirures, pourquoi ces sujets-là ?

G : Parce que ça m’a marqué. Ce sont des déchirures constitutives de moi. J’ai eu une enfance délicate et je cherche aussi à la comprendre, à trouver les mots qui me manquent et je pense qu’il y a énormément de choses qui trouvent leur source dans notre enfance. Je me demande toujours si je suis un bon fils, un bon père, tout ça reste très compliqué chez moi. C’est ce que je dis dans mon dernier livre : que la famille est un endroit terrible parce que ceux qui sont censés vous aimer le plus au monde, sont ceux qui peuvent aussi faire le plus de mal. C’est un lieu très paradoxal, la famille.

B : « La liste des envies » a été adaptée au cinéma, au théâtre, avez-vous participé à leurs adaptations ?

G : Je n’ai pas du tout participé à l’adaptation cinématographique. Je ne voulais pas, parce que je pense que c’est un autre travail, une autre équipe, ça devait être leur œuvre. Pour le théâtre, j’ai fait une extrême grande confiance, j’ai juste donné 2-3 conseils sur l’adaptation, notamment dans l’ordre de la construction, on a désossé un peu le texte, on en a enlevé, et surtout on a commencé par le fait qu’elle gagne (ce qu’on découvre plus tard dans le livre). Étant donné que tout le monde a lu le livre, il n’était pas nécessaire de garder un suspens, on sait qu’elle gagne au loto donc on commence par ça. J’ai fait confiance à l’équipe en laissant un homme jouer Jocelyne, tout comme moi, je l’avais écrite. La pièce est absolument bouleversante pour moi, je l’ai vue 18 fois !

J’adore l’émotion qui se dégage de ce spectacle, et chaque représentation est différente. C’est plus proche d’un livre, parce qu’au théâtre on reste dans l’imaginaire. C’est un homme qui joue, il a une barbe, il dit « bonjour, je m’appelle Jocelyne, j’ai 47 ans », et il n’y a personne qui rit. On y croit parce que c’est comme un livre, on est dans l’imaginaire. Au cinéma on est dans l’image, c’est fini, c’est Mathilde Seigner, point, il n’y a plus d’imaginaire, c’est elle. C’est autre chose.

Avec cette expérience théâtrale, il me semble que la scène est un lieu évident pour prolonger un livre. Pour conserver cette immense part d’imaginaire.

B : On arrive à la dernière question, qu’avez-vous envie d’ajouter ? Est-ce que vous vous êtes plu au « Livre sur les quais » ?

G : Ah j’adore ! Je découvre et je vais revenir à titre privé, parce que le Lac « me tue » absolument, je ferais une semaine en prenant des hôtels pour en faire le tour.

Sinon, j’ai à ajouter que je suis émerveillé par les gens, la gentillesse des gens, ce sont des rencontres magnifiques dans ce Salon, des gens qui aiment les livres, des gens qui achètent les livres, des gens qui parlent des livres, des gens gentils au sens beau de la gentillesse et ça, ça me touche vraiment. J’ai vu des gens, depuis vendredi soir, extraordinaires ; et puis mes livres tournent bien. J’ai eu des Salons où, vous savez, il n’y a personne, vous ne vendez pas, mais là c’est joyeux d’être attendu, d’avoir des gens qui vous ont lu, qui aiment ce que vous faites, qui vous encouragent, qui vous poussent à aller plus loin, et ce livre là, le dernier « On ne voyait que le bonheur », c’est aussi l’amitié de tous mes lecteurs, qui m’a donné la force d’aller là, et ça, c’est rare.

B : Une petite question supplémentaire, que pensez-vous du livre électronique ? Qu’est ce qu’il pourrait amener de plus ?

G : Ce qu’il y a de génial, par exemple, c’est que mon père qui ne lisait plus, car il voyait mal, a pu agrandir la taille du texte à sa convenance. C’est un grand confort, ça fait revenir au livre des gens qui ne lisaient plus. Pour les enfants aussi c’est génial, on arrive à faire un outil plus ludique : ils lisent, et s’ils ne comprennent pas un mot, ils peuvent cliquer dessus, il y a une définition, une animation, c’est pas mal, c’est « ludo-éducatif ». Ma femme est américaine, elle télécharge ici les livres américains, en anglais, 2000 livres dans sa poche, c’est vraiment bien.

Moi je continue à préférer le papier. Ceci dit, je crois que le livre électronique c’est en plus et ça n’enlève pas le papier pour l’instant. Je pense que le livre traditionnel devrait être plus riche : il devrait y avoir des bonus, des suppléments, pourquoi pas des photos à la fin. Je travaille beaucoup sur l’édition anglaise. Ils sont friands de ces suppléments. On ajoute des textes, des questionnaires, on prolonge une relation à la fin du livre qui n’est pas dans la version électronique. Ainsi on (ré)enchante la version papier et surtout on justifie son prix par rapport à la version électronique. Les deux ont leur place. C’est le sens de l’histoire.

B : Une interactivité, un livre qui réagirait au lecteur, profiter de ce que peut apporter la techno pour influencer le livre…

G : J’ai juste peur d’un truc, c’est que pour vendre le livre électronique, ils offrent des extraits ou des chapitres et que ça va obliger à écrire des choses extrêmement racoleuses et speeds pour que les gens achètent. Cela va obliger un type d’écriture plus accrocheuse, j’ai un petit peu peur que ça influe sur le style. Je peux me tromper…

B : Je tiens à vous remercier du fond du coeur pour cette entrevue.

G : C’est moi qui vous remercie. Waouh ! vous êtes pile à l’heure, vous êtes formidable, merci !

Laisser un commentaire

Commentaires

Un seul mot : wooooooooooooooooooooooow !

J’attendais avec impatience de lire cette interview et tu ne m’as pas déçue. D’abord, bravo pour les questions, ce n’est pas un exercice facile de faire sa première interview :)

Ensuite, c’est agréable de voir qu’il a vraiment pris le temps de donner des réponses fouillées et intéressantes. Connaître ses petits rituels d’écriture par exemple, son analyse sur les photos qui est tellement juste : c’est vrai qu’une photo est toujours un pan de la vérité, qui peut en cacher d’autres bien plus significatifs.

Merci !!!

Merci beaucoup !

Oui il a pris le temps de répondre à mes questions, et c’était vraiment très intéressant, une très belle rencontre avec un auteur ouvert et accessible.

Je ne l’ai jamais rencontré mais il est attachant au possible!

[…] profite également pour vous recommander la très bonne interview de Grégoire Delacourt (l’auteur de La liste de mes envies) publiée hier sur « Bouquiner », […]

Merciiiiiiiiiiiiii pour le partage sur ton blog ! Cela fait vraiment plaisir !

Quelle belle interview, j’ai découvert Grégoire Delacourt il y a peu avec « La liste de mes envies » et tu me donnes encore plus envie de découvrir ses autres romans :)

Je dois faire partie des rares qui n’ont pas encore lu « La liste de mes envies », chose que je vais faire avant janvier, car je vais aller voir la pièce de théâtre :)

[…] Bref, de tout ce qui anime le petit monde de la lecture et de l’écriture. Stella a notamment interviewé Grégoire Delacourt, l’auteur de la célèbre Liste de mes envies… mais loin de se limiter à parler des […]

[…] profite pour vous recommander la très bonne interview de Grégoire Delacourt (l’auteur de La liste de mes envies) publiée hier sur « Bouquiner », […]